Fraser Island zählt zu den schönsten und geheimnisvollsten Inseln der Welt. Für die Aborigines, die australischen Ureinwohner, gilt sie als heilig.

“Hey Leute, keine Panik, aber da vor euch ist eine Schlange.” Ich sah James entsetzt an: “Warte, was?” – “Ja, eine rotbäuchige Schwarzotter”, antwortete er, “also bleibt zurück, sie ist tödlich.” Grossartig. Ich hatte den ganzen Kontinent durchquert, ohne eine einzige Schlange zu sehen, und nun, als ich am Strand entspannte, ging die Party los. Glücklicherweise war James diese Art Dinge gewohnt und schob sie mit einer Taschenlampe und einem Stock weg. Wir setzten unser Dinner fort und bemerkten beiläufig, wie beschissen es wäre, wenn einer von uns irgendwo im Nirgendwo gebissen würde. Da entdeckte ich, wie die Schlange wieder heranglitt. Diesmal waren andere des Teams an der Reihe weg zu springen, alle suchten das Licht auf der sicheren Seite des Camps auf. Wir bemühten uns, das Ding abzuschrecken, aber das giftige Reptil umkreiste das Lager weiter und schlich sich aus unerwarteten Winkeln an. Es raubte uns den letzten Nerv. Die schwarze Schlange war zwischen den Ästen und Blättern auf dem Boden fast nicht zu erkennen und ich begann, mich wie der Star eines Horrorfilms zu fühlen, der auf das bevorstehende Ende wartet.

Drastischere Massnahmen waren nötig, also reichten wir James die Sandfahne vom Land Cruiser. Als er sich der Schlange näherte und sie mit dem Ende der Fahnenstange ermutigte, in den Busch zurückzukehren, wurde sie aggressiv. James schob die Stange unter die Schlange und liess sie in einem grossen Schwung weg vom Lager fliegen. Wir atmeten erleichtert auf und hofften, dass dies unser letzter giftiger Besucher der Reise sein würde; aber irgendwie wusste ich, dass dies noch nicht das Ende war.

Von Mythen und Legenden der Aborigines

Laut dem Stamm der Aborigines, der Butchulla, begann die Geschichte von K’gari vor Millionen von Jahren, als die Welt noch neu war. Der mächtige Gott Beeral hatte die Menschheit erschaffen, aber sie hatte keine Heimat. Er schickte einen Boten, Yindingie, zusammen mit der Göttin K’gari aus, um die Erde mit Ozeanen, Inseln und Bergen zu überziehen. Gemeinsam schufen sie einen Planeten von unvergleichlicher Schönheit, aber K’gari verliebte sich in ihre Arbeit und flehte Yindingie an, bleiben zu dürfen. Der Bote konnte sie nicht davon abhalten, aber da die Göttin nicht als Geistwesen bleiben konnte, verwandelte er sie in eine schillernde Insel, umgeben von den Bäumen und Blumen, die sie liebte, mit glitzernden Seen als Augen, damit sie ihr Zuhause am Himmel sehen konnte. Diese Form hat sie auch heute noch.

K’gari (man spricht es Gari) heisst in der Eingeborenensprache Paradies, aber die meisten Menschen kennen es als Fraser Island. Wie viele Allrad-Fans hörte ich das erste Mal von der Insel über australische YouTube-Kanäle, aber diese Videos werden ihrem Zauber kaum gerecht.

Mit 1‘840 Quadratkilometer ist K’gari die grösste Sandinsel der Welt – und eine der verführerischsten. Übersät mit atemberaubenden Seen, weissen Stränden, riesigen Dünen und, trotz des Fehlens von traditionellem Erdreich, einer Fülle von Leben. Dank Mykorrhiza (Pilzen im Sand) gedeihen Regenwälder, Mangroven, Torfmoore und Eukalyptus. Das resultierende tropische Paradies bietet einer Vielzahl an Vögeln, Fischen und Reptilien eine ideale Heimat, auch eine Reinform von Dingos ist hier zuhause. All dies trug dazu bei, dass es zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und als Teil des Great-Sandy-Nationalparks geschützt wurde. Kein schlechter Lebenslauf für einen so winzigen Ort.

Ich hatte noch eine Woche Zeit im Land Oz und beschloss, eine Fahrt mit Hema Maps zu unternehmen, um die Seite von Fraser zu entdecken, die man auf YouTube nicht sieht. In versteckten Seen schwimmen, vergessene Nebenstrassen erkunden und den Menschen nahebringen, dass dieser Ort mehr als nur ein Strand ist.

Festgefahren auf Fraser Island

Es gibt keine Brücken oder Strassen nach K’gari. Um dieses unbefestigte Paradies zu erreichen, muss man eine Fähre nehmen, die nichts mit den grossen Transportschiffen gemein hat, wie die meisten von uns sie kennen. Die Fähre startet von Inskip Point auf dem Festland, Fahrzeuge werden vom Ufer der kleinen Halbinsel über die Rampe verladen. Ein tolles Erlebnis, solange dein Truck im weichen, aufgewühlten Sand nicht bis zum Rahmen versinkt – das Risiko ist gross. Ich wusste, dass ich hier steckenbleiben könnte, aber ich hatte nicht bedacht, dass ich einen Hema-Truck fuhr und jeder zusehen würde. Sollte ich diese kurze Fahrt vermasseln, gäbe es viral keine Gnade. Ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, als wir uns auf den Weg zum Boot machten, aber dann ging auf meinem Telefon die Nachricht meiner Freundin ein: “Wusstest du, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, die sich nur Menschen widmet, die sich am Inskip Point festgefahren haben? Urkomisch und hat fast 200‘000 Anhänger. Peinlich, wer dort gepostet wird. Übrigens, viel Glück!” Hilfreich, sehr hilfreich.

Mit den schlimmsten Befürchtungen rollte ich auf den Strand, rechnete mit vom Teufel selbst geschaffenem Treibsand, aber zu meiner sehr angenehmen Überraschung war es nicht viel anders als der Strand bei uns zu Hause. Ohne Probleme fuhren wir zur Fähre und rollten über die Rampe an Bord, froh, dass wir so einfach davongekommen waren. Ich parkte den Land Cruiser in der vorgesehenen Spur und machte mich auf zum Bug, um die kurze Überfahrt über den Kanal zu beobachten. Wenige Minuten später ertönte leises Rumpeln vom Deck und das Schiff taumelte vom Ufer weg, das flache vordere Ende schlug gegen die Wellen und ein kühler Sprühregen legte sich auf mein Gesicht. Ich atmete tief ein und genoss den Geruch von Salz, die Neigung und Drehung des Schiffes und die prächtige Küstenlinie, die sich schnell näherte.

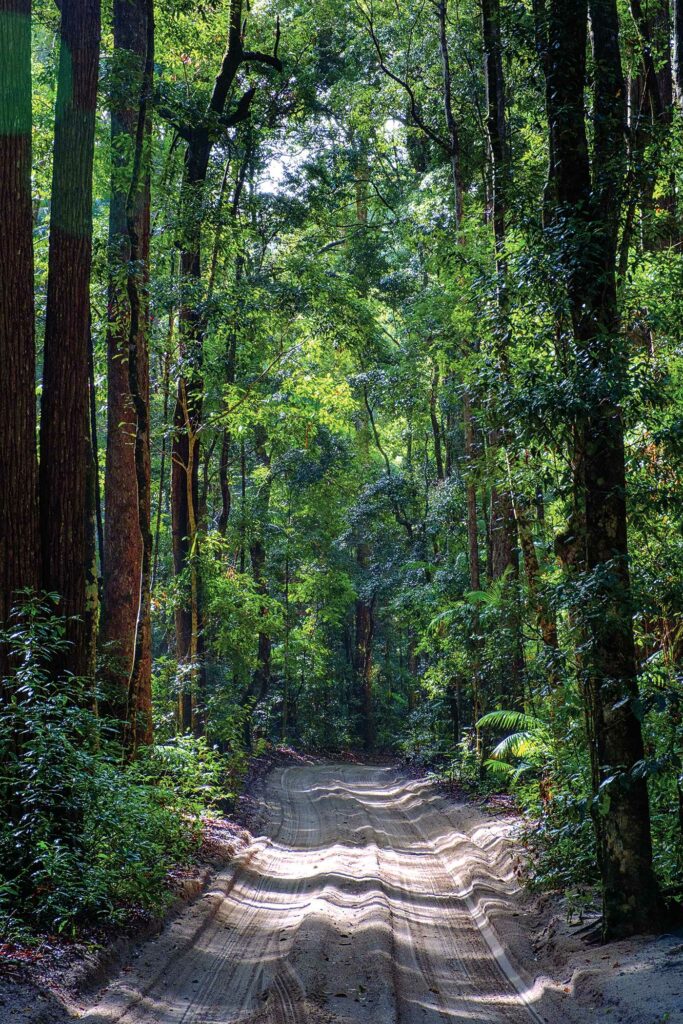

Ich war K’gari bereits verfallen; und nach meinen ersten Erfahrungen mit den gepriesenen “Challenges” sollte der Rest ein Kinderspiel sein. “Ihr sinkt stark ein.” – “Ich weiss, ich weiss, ich weiss!”, entgegnete ich, als ich einen weiteren Gang zurückschaltete, während der Sand mir den Schwung nahm. Es war unser zweiter Tag auf der Insel und wir hatten gerade erst unsere Reise entlang eines der langen Strände von Fraser begonnen. Die Flut war noch weit draussen, aber ein unerwarteter Sturm hatte die Brandung gefährlich nahe herangetragen und es war nun ein Rennen gegen die Zeit, bevor uns der Weg abgeschnitten würde. Plötzlich war es kein Kinderspiel mehr, so schnell wie der Sand unseren Truck verschlang. Dann hatte ich wieder Traktion und spürte, wie der V8 Turbodiesel Kraft auf die Reifen übertrug, sodass ich hochschalten konnte. Unscharf kämpften die Wischerblätter gegen das Wasser auf der Windschutzscheibe. “Fast da”, rief Micah vom anderen Truck aus. Eine sandige Piste führte ins Landesinnere und wir verschwanden im Blätterwald.

Die Göttin K’gari wird zu Fraser Island

Plötzlich war das Rauschen der Brandung verschwunden, der Wind wurde zu einer sanften Brise und eine farbenintensive Idylle umgab uns. Tiefgrüne Farne und Sträucher bedeckten die Erde, gesprenkelt mit orangefarbenen, gelben und rosa Blüten und mysteriösen Pilzen. Riesige Bäume mit Kaskaden von Epiphyten ragten empor und bunte Vögel huschten durch ihre Zweige. Das war die Seite von Fraser, die ich gesucht hatte. Der Pfad schlängelte sich durch den Regenwald wie eine grosse Python; andere kristallklare Gewässer schnitten unseren Weg oder tanzten ihm entlang. Gelegentlich stiegen wir aus und schlenderten über die nebligen Ufer dieser Bäche, die einem Tolkien-Roman entsprungen schienen. Sie waren so klar und durchsichtig, dass man aus der Ferne nicht einmal erkennen konnte, dass sie da waren, wäre da nicht das sanft murmelnde Geräusch, das von den Felsen hallte.

Trotz ihrer Schönheit verblassten diese Wasserwege im Vergleich zu den Süsswasserseen der Insel, K’garis Spiegel des Himmels. Die Aborigines verehrten diese schimmernden Juwelen als heilige Orte und auch heute noch haben sie eine besondere Bedeutung in ihrer Kultur. Einige hoch oben in schneeweissen Sanddünen reflektieren perfekt den blauen Himmel darüber, andere werden als überdachte Seen bezeichnet und scheinen befleckt von vermodernden Pflanzen. Stauseen wie der Lake Wabby sind noch einzigartiger. Sie werden jeden Tag mehr von Sandblows verschluckt und irgendwann schliesslich vollständig unter den wandernden Sandmassen verschwinden.

Von allen Oasen der Insel eroberte vor allem der Lake McKenzie mein Herz. Sein Wasser erscheint selbst an einem bewölkten Tag kristallblau und es ist einfach himmlisch, in der Hitze des Sommers in seine Tiefen einzutauchen.

Leider konnte ich nur eine Stunde lang über McKenzies weichen Sandstrand laufen, bevor ein Sturm aufzog. Fraser ist ein Regenwald und jeder Tag brachte Schauer und gelegentlich Wolkengüsse. Als die ersten Tropfen fielen, rannten wir zurück zu den Fahrzeugen und machten uns auf den Weg zum Camp. Ich war dankbar für das Dachzelt (den Swag hatte ich zu Hause gelassen); es versprach eine feuchte Nacht zu werden.

Die Schlange im Paradies

Ich erwachte vom dumpfen Prasseln des Regens auf dem Zelt und lauschte einem weiteren Sturm, der über die Insel rollte. Ich sah auf die Uhr, fast ein Uhr morgens, jede Faser meines Körpers schrie nach dem Bett. Aber ich wusste, ich könnte nicht schlafen. Wir hatten die Markise offengelassen, um beim Kochen trocken zu bleiben; jetzt wurde sie zu einem plätschernden Pool. Um zu verhindern, dass sie unter dem Gewicht zusammenbrach, packte ich meine Schuhe, öffnete den Reissverschluss des Zeltes und begann, die Leiter hinabzusteigen. Etwa auf halbem Weg kam mir die rotbäuchige Schwarzotter in den Sinn und ich entschied, dass es klug wäre, Licht zu machen. Ich griff im Zelt nach der Taschenlampe und schaltete sie ein. Etwa 60 Zentimeter unter meinen Sandalen hatte sich eine braune Schlange um die Leiter gewickelt. Ich stand da und beobachtete, wie die Kreatur ihren Körper abrollte und im Wald verschwand, offensichtlich verärgert darüber, dass sie gestört worden war. Nach einigen Minuten überwand ich meine neu entdeckte Paranoia, sprang von der Leiter, faltete die Markise zusammen und sprang zurück in die Sicherheit des Zeltes. Da lag ich nun und hörte stundenlang dem Regen zu und dachte an den Tod, dem ich nur knapp entronnen war. Bei aller Schönheit birgt diese Insel auch Risiken.

Die Gefahren von K’gari reichen weit über Schlangen hinaus. Quallen füllen die Küstengewässer, unter anderem die winzigen, fast unsichtbaren Irukandji, die dich das Leben kosten können. Sie werden sogar am Strand angespült und können noch lange nach ihrem Tod grossen Schaden anrichten. Haie sind ein weiterer Grund, am Ufer zu bleiben, wo zahlreiche Insekten und Reptilien warten. Dann gibt es noch die Dingos; obwohl niedlich, können sie aggressiv sein. Wie viele Teile Australiens ist Fraser atemberaubend, ein Ziel, das auf Erkundung wartet. Aber Vorsicht ist geboten und ein wenig Glück schaden auch nicht. Am nächsten Tag würden wir vor allem das Glück brauchen, denn wir wollten die Insel auf unbekannten Pisten überqueren. Endlich, als das schwache Leuchten der Morgendämmerung den Horizont erhellte, schlief ich wieder ein und fragte mich, was der Tag wohl bringen würde.

Das Paradies schlägt zurück

Nur wenige Stunden später fuhren wir los, auf einer der Hauptpisten zur Stadt Eurong, dem grössten Knotenpunkt der Insel. Das heisst natürlich nicht viel, denn K’garis Bevölkerung zählt unglaubliche 194 Menschen, aber es gibt Treibstoff, Essen und Kaffee, den ich nach den Ereignissen der vergangenen Nacht dringend brauchte. Wir nutzten das Handynetz der Stadt, um zu Hause anzurufen und uns im Büro zu melden – dann war es Zeit zu packen. Die Diesel-Land Cruiser röhrten, es ging zurück ins Landesinnere, die Uferlinie versank in den Rückspiegeln.

Zunächst schien die Piste recht gut in Schuss, die sandige Oberfläche mit diversen Holzbalken, Matten und Stahlblechen verstärkt, aber je weiter wir in den grünen Abgrund vorstiessen, desto schlechter waren die Bedingungen. Bald darauf wurde die Strecke schmal, gewölbt und ausgewaschen. Grosse Wurzeln ragten aus dem Sand, dichte Zweige und Farne versperrten uns den Weg. Stunde um Stunde verging, langsam und vorsichtig wand sich das Fahrer-Ballett durchs Gestrüpp, während die Beifahrer Äste zurückbogen und Hindernisse entfernten.

Erstaunlich wenn man darüber nachdenkt. Eigentlich war diese Strasse neu, aber der Dschungel holte sie sich bereits wieder zurück. Die Natur lässt sich nie wirklich zähmen. Sie erobert ihr Territorium zurück, unsere Strassen, Brücken und Gebäude werden zu Staub zerfallen, aus dem sie gemacht sind. Die Fahrt über Fraser ist eine beständige Mahnung. Auf jedem Kilometer umgibt dich eine überwältigende Flora, dann lüftet die Insel ab und zu ihren grünen Schleier und enthüllt das klägliche Bild unserer flüchtigen Bemühungen. An der Küste entdeckten wir verfallende Docks mit verrotteten Holzpylonen darunter. Der Pier hing in der Luft, unheimlich, und wartete auf ein Schiff, das nie kommen würde.

Hier und da alte Bootsrampen und Gebäude, die langsam verfielen und nicht einmal unsere Land Cruiser waren immun. Die Insel griff mit ihrer Vegetation nach ihnen, Wurzeln und Felsen attackierten die Reifen und verlangsamten das Tempo. Schliesslich gelang es ihnen, einen Reifen zu zerstören und wir waren gezwungen, das Rad in der stickigen Hitze des tropischen Klimas zu wechseln. Die Brutalität der Natur steht ihrer Schönheit in nichts nach. Nirgendwo wird das deutlicher als an Frasers Ostufer, wo geisterhaft die SS Maheno in Sicht kam.

Einst ein glorreicher Ozeandampfer aus Neuseeland, ist der Maheno heute ein rostendes Schiffswrack, das mit der Flut langsam im Sand verschwindet. Als es 1905 in einer schottischen Werft gebaut wurde, hatte das Schiff eine stolze Länge von 122 m vom Bug bis zum Heck und beförderte regelmässig Passagiere in üppigem Luxus von Australien und Neuseeland bis nach Kanada. Das änderte sich natürlich, als der Erste Weltkrieg begann. Um die Alliierten zu unterstützen, wurde es zu einem schwimmenden Krankenhaus umgebaut, das bis zu seiner Rückkehr zum Linienschiff im Jahr 1918 weltweit tätig war. 1935 nahte das Ende der Maheno, als sie an einen neuen Besitzer in Osaka, Japan, verkauft wurde: Ein Verkauf, der ihren Untergang bedeutete.

Am 7. Juli war die Maheno im Schlepp, als das Kabel in einem Zyklon riss und sich das Schiff mit acht Mann an Bord löste. Sie verschwand im Sturm und war verloren, bis ein Flugzeug sie drei Tage später gestrandet an den Ufern von Fraser Island fand. Alle Bemühungen das Schiff zu bergen scheiterten, die Besatzung und der Eigentümer kapitulierten vor der Insel und die Maheno verrottete an K’garis Küste. Heute klammern sich lediglich Muscheln an den stark oxidierten Rumpf und Fische gleiten durch die zerbrochenen Bullaugen ein und aus.

Ein verborgener Schatz im Paradies

Unser letztes Lager war nicht weit entfernt, eine sandige Bucht hinter den vom Winde verwehten Dünen. Im schwindenden Licht suchten wir diesen geschützten Ort auf und beobachteten vom Gipfel eines Hügels, wie die Sonne unter den Wellen versank. Als ich den Strand hinab auf die schattigen Konturen der Maheno blickte, dachte ich, es könnte das letzte Mal sein, dass ich diese Insel besuche. Also nahm ich mir die Zeit, jedes Detail zu geniessen, das Krachen der fernen Brandung, die Lichter der Fahrzeuge auf dem Sand, das Krächzen der Tropenvögel über uns. Ich dachte an die nebligen Bäche, die wir durchquert hatten, an den undurchdringlichen Dschungel, die Kakophonie der Vögel und Insekten und natürlich an die klaren, majestätischen Süsswasserseen. Für einige wird dieser Ort immer nur ein Strand sein, ein Ort, an dem sie mit ihren Pickups herumfahren und am Wochenende Bier trinken können. Nach und nach beginnen andere jedoch, K’gari als das zu sehen, was es ist – ein tropisches Wunderland, ein Ort, den man schätzen muss und, wie die Ureinwohner immer schon wussten, ein Paradies.